LITERATURA COLOMBIANA

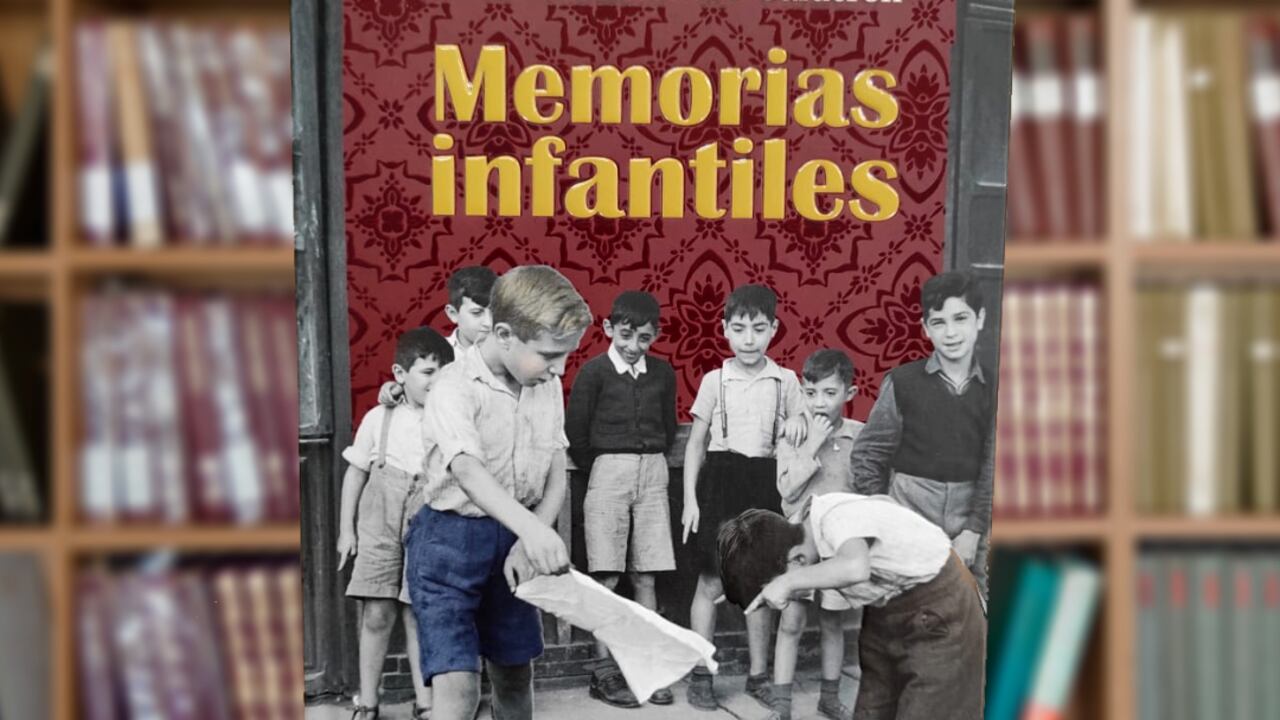

Nueva edición de 'Memorias infantiles', libro clásico de Eduardo Caballero Calderón

Se acaba de publicar una nueva edición de ‘Memorias infantiles’, el clásico de Eduardo Caballero Calderón, donde rememora su infancia y su paso a la adolescencia, recuerdos que no solo reflejan su yo, sino también el espíritu de la Colombia de comienzos del siglo XX. Compartimos la presentación que Antonio Caballero, hijo del autor, escribió para esta edición.

![]() Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias

Siga a EL PAÍS en Google Discover y no se pierda las últimas noticias

3 de may de 2021, 06:57 p. m.

Actualizado el 18 de may de 2023, 11:02 a. m.

Noticias Destacadas

Eduardo Caballero Calderón se queja en este libro de que en su niñez era incapaz de imaginar cómo sería el cielo de los bienaventurados de que le hablaban los curas y las sirvientas porque él mismo «vivía en un paraíso terrenal», y nada podía ser más celestial que eso. O así lo cuenta. Estas Memorias infantiles suyas son la descripción minuciosa y nostálgica de ese paraíso perdido.

Tenía seis años tal vez, o siete. Era un niño rico. No sólo desde el punto de vista, digamos, socioeconómico en que lo era su familia y que él mismo ignoraba, puesto que vivía inmerso y sin notarlo en la riqueza provinciana de la Colombia de principios del siglo xx; sino desde el punto de vista vital: lo tenía todo.

Una mamá que lo quería sólo a él —o eso creía él, lleno de hermanos que ignora olímpicamente en sus memorias—, y vivía exclusivamente para que él le preguntara cualquier cosa:

«Mamá, ¿por qué…?».

Y además un par de niñeras viejas y sabias, Mamá Toya y Mama Tayo, con quienes en caso extremo podía aclarar los misterios dejados por las preguntas más difíciles:

«¿Por qué mamá dice que…?».

Y una abuela imponente y todopoderosa, caprichosa como la Divina Providencia, que mandaba en todo el universo con mover un solo dedo y le regalaba al niño dulces que sabían a menta. Y a veces, cuando le venía en gana, lo llevaba de paseo por las calles enlajadas de Bogotá, bamboleándose en su silla de manos al pasitrote de los cargadores, para oír misa donde los curas candelarios, o donde los dominicos, o donde los que estuvieran de turno para ella en su personal breviario. Una inmensa casa, la de la abuela rica y tiránica, siempre repleta de gente: sirvientes, cocineras, muchachas de comedor, amas de cría, costureras, cocheros, barrenderos, jardineros, niñeras de los muchos niños, visitantes, aparecidos de ultratumba, amas de llaves, tíos ricos que se mandaban hacer en Londres los paraguas y las escopetas y visitaban a la abuela para pedirle bendiciones y tíos pobres que venían a sacarle plata, señoras vergonzantes convidadas a tomar chocolate, mayordomos de fincas de Boyacá que pedían instrucciones, curas mendicantes, un obispo, otro cura en proceso de canonización, generales de la guerra civil, ministros del Gobierno, médicos y sobanderos, hipnotizadores, poetas, carpinteros, vendedores de frutas, monjas. Y la imagen terrorífica de unas viejas tías abuelas enterradas de por vida en conventos de monjas de clausura, como cadáveres.

Una casa llena de bullicio de adultos en los corredores abiertos y de muebles fantasmales en los salones cerrados y silenciosos, de gatos en los tejados y de gallinas en los patios y de mulas de correo en las pesebreras. Una araucaria en el jardín con sus rectas ramas simétricas, un papayo sabanero y un brevo rebosante de pájaros, unas tapias que en el fondo se asomaban a las culatas de las casas vecinas del viejo barrio de La Candelaria, de las que llegaba el sonido de un piano que desde allá respondía al piano de acá mientras caía la lluvia perpetua del poeta José Asunción Silva:

La luz vaga… opaco el día,

la llovizna cae y moja

con sus hilos penetrantes la ciudad desierta y fría.

Y en torno a la abuela y a la casa, un pueblo grande que se creía la capital del mundo, o al menos la Atenas Suramericana, y estrenaba la novedosa luz eléctrica entre un antiguo tañido de campanas. Un poblachón con pretensiones de ciudad poblado de comerciantes y de políticos, de zapateros que martillaban cuero en el zaguán de la casa y de aguateras que traían múcuras de agua del chorro de los cerros, de parihueleros y de vivanderas de plaza de mercado y de locos como Pomponio y la Loca Margarita y de ancianos presidentes de la República que viajaban ceñidos con la banda presidencial a oír misa en el tranvía de mulas de los niños de un colegio: Bogotá en la segunda década del siglo xx. El niño que lo cuenta tenía varios hermanos y hermanas, pero en estas «memorias» casi no los menciona: se trata de un libro de puro egoísmo de un niño que es el centro del universo. Cuando le preguntaban: «¿Qué vas a ser cuando grande?», Eduardo Caballero Calderón recuerda que hubiera querido contestar: «Yo no quiero ser grande».

No es un niño inventado. Es, ya digo, Eduardo Caballero Calderón: uno de los tres o cuatro grandes escritores colombianos del siglo xx. La casa que describe, la abuela que la gobierna, la familia que la rodea, la infancia que narra —una casa hace tiempos demolida en el prácticamente desaparecido barrio de La Candelaria de la desaparecida Bogotá— son las suyas: existieron en la vida real. Dice en un prólogo el autor que una vez quiso, de hombre adulto, regresar a su barrio: pero había desaparecido sin dejar rastro, como había sido borrada su propia niñez.

A través de este libro sin embargo todo eso existe todavía. La infancia entera del escritor, desde los cinco o seis años hasta los trece o catorce: desde las caricias de la mamá a la hora de acostarse hasta las primeras turbadoras imaginaciones eróticas de la adolescencia. El miedo al dentista, y el colegio con sus clases de aritmética y de historia patria y la suma del cuadrado de los catetos y de la temible hipotenusa, y el descubrimiento del entonces remoto Chapinero en bicicleta, entre chircales de ladrilleras donde los bueyes pisaban el barro rojo de la ciudad que iba creciendo hacia el norte. Las vacaciones en las haciendas de la Sabana, pescando cangrejos con un canasto en las chambas llenas de agua. El terremoto del año 17, la visita que hizo a Bogotá la venerada imagen de la Virgen de Chiquinquirá, con el niño perdido en la muchedumbre como el Niño Jesús en el templo. Entierros. La muerte de la abuela inmortal. Un banquete ofrecido por un general de la guerra —el padre del niño que lo narra— a otro general de la guerra, su antiguo enemigo: «Mamá, ¿por qué no se pegan tiros?». La ciudad lluviosa y fría. Pero también luminosa y azul bajo un cielo surcado de lentas nubes blancas y redondas.

Todo eso se acabó hace cien años. Eduardo Caballero Calderón nació en el año diez, y los hechos que su memoria resucita en este libro ocurrieron entre los años quince y veintidós o veintitrés del siglo xx. Hace un siglo. Hace una eternidad. Bogotá tenía entonces treinta o cuarenta o cincuenta mil habitantes: hoy —en 2017— tiene ocho o diez millones. Por entonces la sobrevoló el primer avión, y el niño que lo cuenta sólo se acuerda de que al verlo pasar se cayó de un árbol, la araucaria del patio de la casa de su abuela, y se abrió una brecha en la frente, que conservó hasta su muerte. Y de aquel aviador olvidado que ya murió, y de aquel niño que de niño lo vio y de viejo lo cuenta y hoy también está muerto, sólo queda lo escrito.

Periodista y escritor, entre sus publicaciones destaca el volumen de ensayos ‘Libro de las digresiones’. Reportero con experiencia en temas de cultura, ciencia y salud. Segundo lugar en los Premios Jorge Isaacs 2022, categoría de Ensayo.

6024455000

6024455000